9/17 つるし飾り講座-午- を開催しました!

こんにちは、耕心館です。

9月17日(水)に、

「講座シリーズ つるし飾り講座-午-」を開催しました!

毎回大人気の、つるし飾りを作る講座です。

講師は、毎年2月開催「瑞穂のつるし飾り」展の、

つるし飾りを作られている、ボランティアさんです。

今回は来年の干支の-午-を制作しました。

つるし飾りの「午(うま)」は、「物事が“うま(馬)”くいく」という語呂合わせと、

馬が力強く駆け抜ける姿から、運気上昇や成功を引き寄せる縁起物とされています。

また、馬の美しく力強く走る姿には、幸運が駆け込んでくるという意味も込められています。

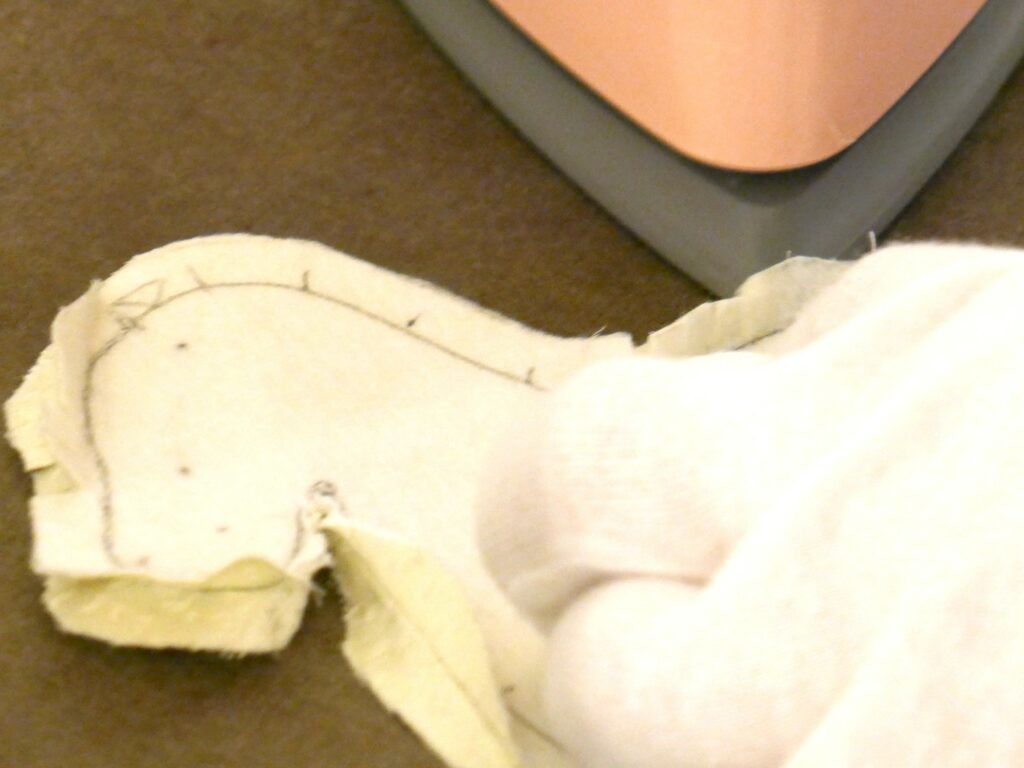

まずは、胴体を中表に縫い合わせます。

ズレない様に合印を確認しながら縫っていきます。

1~2mmのズレが形全体の崩れになってしまうため、

慎重に作業しなければなりません。

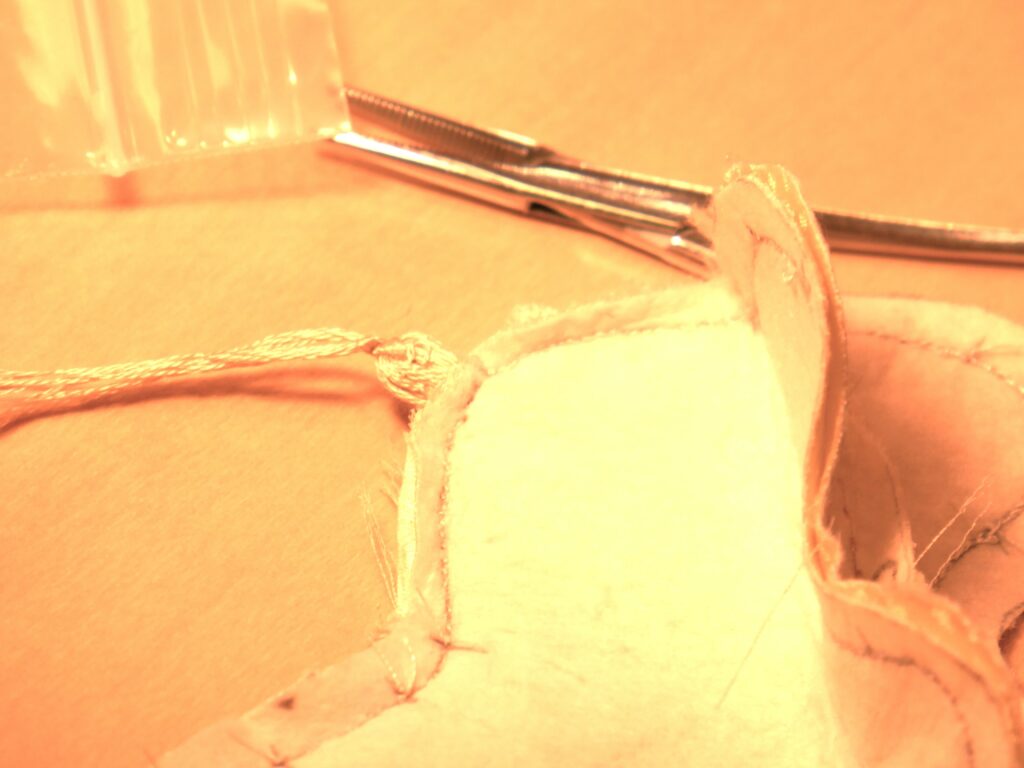

縫い合わせたら、鼻と背中と首のぬいしろに切り込みをします。

縫い目ギリギリに切り込みを入れると、輪郭が綺麗に出ますので慎重に処理します。

処理が上手く出来ていないと、後で綿を詰めたときに布が引き攣れて

つるし飾りに皺が寄ってしまうそうです。

切り込みを入れたらアイロンでぬいしろを割ります。

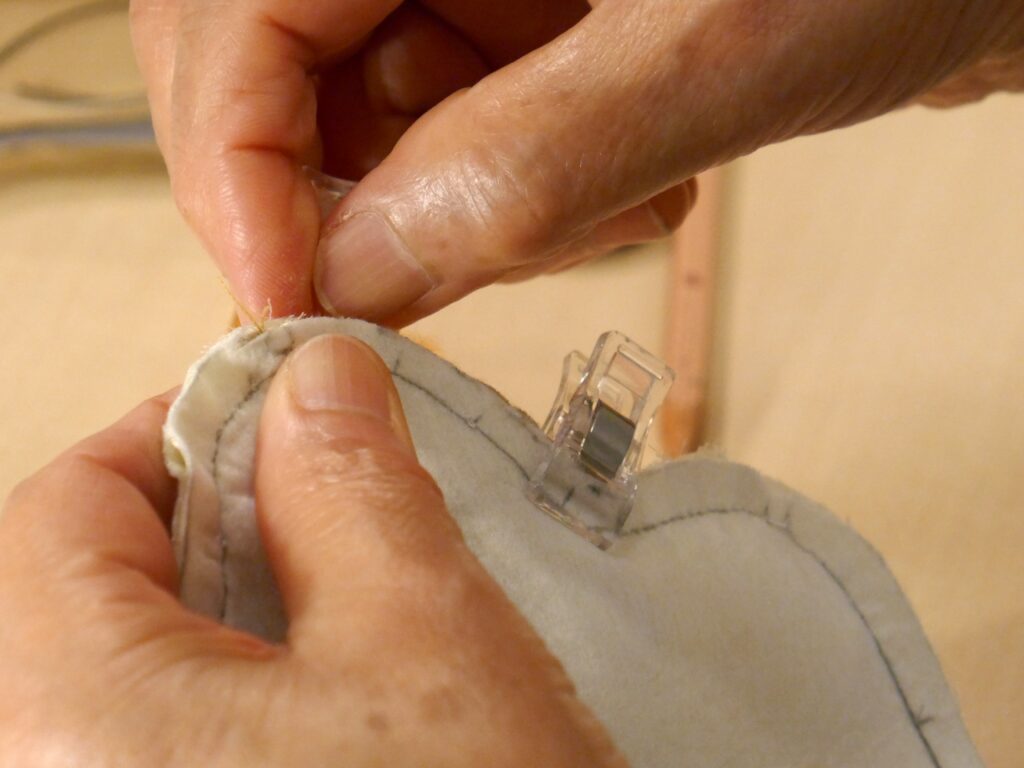

たてがみをさし込み、合印で縫い止めてから返し縫いで縫い合わせます。

まち布を中表に合わせ、返し口を残して縫い合わせます。

胴体とまち布を中表に合わせ、両端の合印どうしを「四つ止め」で止めます。

次に胴体とまち布を縫い合わせ、ぬいしろを4mmにカットして切り込みをします。

返し口から尾っぽを入れて5mmほど引き出し縫います。

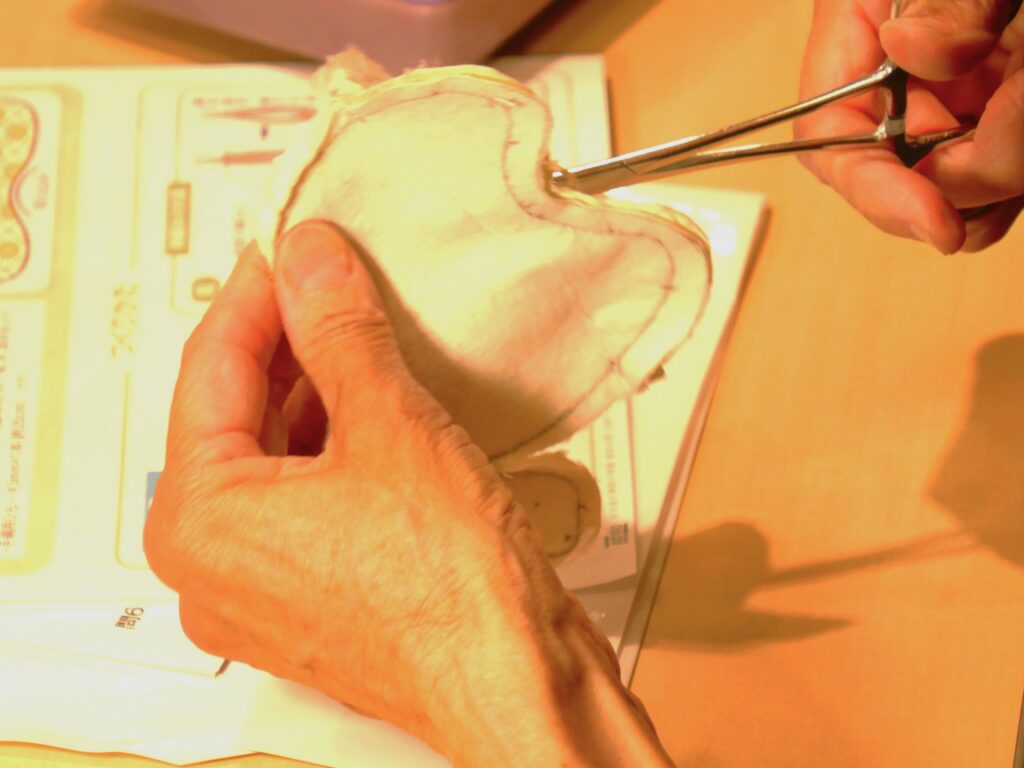

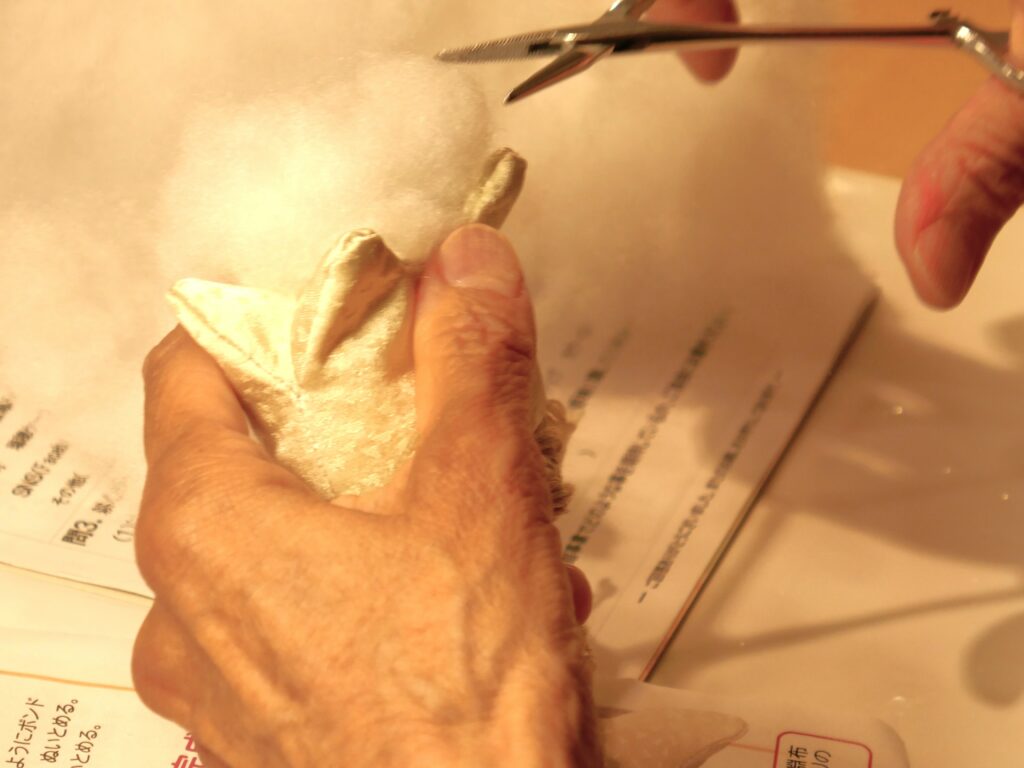

表に返して綿をしっかり詰めます。

このとき、綿を十分に詰めないと、後で変形してしまうことがあります。

綿入れは簡単そうに見えますが、実は難しい作業です。

綿を詰めた後、返し口を縫い合わせます。

綿がたくさん入っているため、縫い合わせるのが難しく皆様苦労されていました。

耳の位置に穴をあけ、作っておいた耳をさし込み縫い付けます。

干支の作品は形が複雑なため、残念ながら終了予定時間に間に合わず、

目の鼻と口のステッチ処理、たてがみと尾っぽのカットを残して、

途中まで仕上げました。

参加してくださった皆様、ボランティアの皆様、ありがとうございました。

つるし飾り講座の次回の開催予定は、まだ決まっておりません。

決まり次第またお知らせいたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

耕心館・けやき館 Facebook

瑞穂町耕心館/瑞穂町郷土資料館けやき館 | Facebook

耕心館 instagram

瑞穂町耕心館(@koshinkan_actio) • Instagram写真と動画

瑞穂町耕心館

最寄り駅:JR八高線『箱根ケ崎駅』

〒190‐1202 東京都西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山317-1

URL:http://www.koshinkan.jp/index.html

TEL:042-568-1505 FAX:042-568-1506